-

Ausência

Eu devia ter uns 5 anos quando soube que A mudaria, não só de escola, como também de bairro. Embora não entendesse muito bem o porquê, sabia que aquilo me magoava e, não me lembro muito bem, mas acho que nunca externalizei isso.

A coisa aconteceu rápido demais e sem maiores adeuses. Quando dei por mim A já não estava lá pra responder a chamada e a sua cadeira, ao meu lado, estava vazia. Naquele ano, sempre que passava por aquela casa que um dia foi sua, me vinha o confuso sentimento de saber que, por mais que aquelas paredes todas estivessem impregnadas de sua presença, se eu chamasse bem alto ou tocasse a campainha bem forte, A não responderia. Sua casa, como sua cadeira, vazia. E foi só aí, digerindo sua ausência, que entendi que ela tinha sido minha primeira paixão.

Já na adolescência, me apaixonei por L. E nessa fase em que tudo parece ser intenso demais, sentia misto de vergonha e tristeza por todas as vezes em que gaguejava ou falava coisas sem sentido perto dela – ou pelas vezes em que tentava impressionar e acabava tropeçando ou passando vexame maior. Cheguei até a escrever cartinha com confissão dramática desse amor que, embora nunca tenha entregado, por um descuido caiu nas mãos de meus irmãos que devidamente zombaram de mim e ainda contaram para sua família. L sabia e, no entanto, não fez nada sobre isso, nunca falou sobre isso.

Ao final da 5a série, muitos anos antes de conhecer Quadrilha de Drummond, entendi que Eliezer amava L que amava V, então meu melhor amigo. E em um lar onde não havia abertura para se abrir emocionalmente, tive de entender sozinho o que isso significava.

Acho que foi depois disso que me aproximei mais de J, melhor amiga de L, não sei bem ao certo se houve motivo. Sem muito planejamento nem perceber, compartilhamos muito, estreitamos laços e adorávamos quando associavam um ao outro: J, e o Eli, como vai? E aí Eli, tudo certo com J? Foi em dia comum, em casa, enquanto pensava em J que me ocorreu que estava apaixonado por ela e esse pensamento me trouxe conforto, mas também pavor: como amar sua melhor amiga? Como amar a amiga de quem um dia você jurava amores? Demorei tanto tempo tentando responder essa pergunta que, mal percebi, J estava namorando B que, assim como J. Pinto Fernandes, ainda não tinha entrado na história. Ainda que não tivesse se mudado como A, fiz com que J fosse se ausentando, até que se ausentasse de vez.

Apesar disso, foi com ela que entendi a importância de poder rir e se mostrar fraco e vulnerável para o outro. Foi com ela que entendi que há tempo de cuidar e ser cuidado e que às vezes se gosta tanto da presença do outro que a gente bate em seu portão sem ter nenhum assunto pra tratar e ainda assim troca por horas. E desde então eu nunca aceitei nada menos do que isso em relacionamentos – embora nem sempre tenha encontrado.

Em 2014, graças a uma bolsa de estudos, vivia um desses amores em Paris. E embora o intercâmbio tenha sido fascinante, estar 2 anos em país frio cujas pessoas são distantes, em língua que não a sua, longe de família e amigos é algo que pesa muito. Contudo, C estava lá pra me ajudar a suportar o insuportável. E se eu quisesse descrever sua importância pra mim eu provavelmente me demoraria e ainda atravessaria o perigoso terreno de confessar as qualidades de uma ex e ser mal interpretado. Porém, considero a atenção e a lembrança expressões genuínas e potentes de carinho e é a isso que vou me ater.

No meio das muitas anotações da Shakespeare and Co, uma delas me chamou muita atenção:

23.05.2014

when we were very poor and very happy

R+J

Por muito tempo tentei imaginar a vida desse casal. Talvez muito simples, com gastos contados para comer e vestir o básico, talvez devendo no banco e tendo que se ajeitar entre trabalhos extras e ainda assim felizes por terem um ao outro, por poderem se aquecer e dar colo quando o outro precisava desabar ou desabafar.

C talvez não tenha percebido, mas de longe a observava entre os livros e pensava a mesma coisa. Nós, saídos de cidades diferentes, mas condições muito parecidas, aprendemos desde cedo a lidar com pouco, com a simplicidade da vida, a entender um recorte social e muitas das vezes pensarmos que certas coisas ou espaços da vida não nos eram devidos, que não merecíamos ou simplesmente não conseguiríamos certas coisas. Nós que aprendemos desde a infância a ajudar um ao outro, a pensar no bem coletivo, a entender as injustiças e brigar por todas elas. Nós que tivemos de estudar dobrado pra passar em universidades públicas porque nossos pais não poderiam arcar com nossos estudos e nossos trabalhos mal pagavam metade da parcela de uma particular. Nós, saídos de tão pouco e de tão longe, estávamos ali em terras burguesas, em condições que pensávamos nunca viver, graças a uma bolsa do governo federal que uniu duas pessoas que nunca se cruzariam em outro contexto, duas pessoas que ali, naquele momento, embora carregassem o sonho temporário de uma condição melhor, continuavam muito pobres, mas também muito felizes, por terem ao menos um respiro, por terem ao menos uma chance, por viverem um amor maduro e importante em época tão incerta quanto aquela. E incorrendo no talvez erro de ser piegas, penso nessa potente arma que é o amor, capaz de fazer a gente seguir apesar dos inúmeros choros e vontade de simplesmente desistir dessa vida difícil que é ter que se dedicar muito mais do que aqueles que já saem na frente por terem nascido em berço de ouro se quisermos ocupar os mesmos espaços e comer da mesma comida.

Torço pra que R+J ainda estejam juntos, sejam muito felizes e que tenham melhorado sua condição financeira.

Se antes aqueles versos recortavam um outro momento meu, de certa forma, anos depois, são outros versos, os de Chico Alvim – talvez extremo opostos – que me acompanham.

Daqui a pouco

eu morro

e você

nem me aproveitou

Pós intercâmbio, sem casa, emprego ou dinheiro, voltei ao Brasil com o peso de um realidade que me forçou a deixar o choro pra depois. Voltei a trabalhar dobrado, voltei a dormir 4 horas por dia pra dar conta de tudo, voltei a não ter certeza se o cartão passaria no mercado, voltei a não poder simplesmente sair e gastar com lazer. Meu relacionamento com C acaba, penso em desistir da USP, percebo que não darei conta de entregar todos os artigos da faculdade e aceito reprovar em algumas matérias, não sem pensar nos efeitos negativos que isso terá em minha bolsa de mestrado e, portanto, futuro. Conheço a depressão e o alcoolismo. Tomo muitas decisões erradas, magoo muitas pessoas, muitas pessoas me magoam. Muitos se afastam por não saberem lidar com meu estado, eu não sei lidar comigo em meu novo estado. Terapia, remédio, instabilidade, dou um duro duplicado, triplicado, abandono a vida acadêmica e foco na indústria, que é o que paga comida e aluguel. Uma paixão surge, cresce e, de repente, se acaba. Me sinto cada vez mais perdido e distante, no fundo só querendo um pouco de atenção e abrigo, o que nem todo mundo sabe lidar ou quer ceder. Encontro os versos de Chico Alvim e choro sempre que penso: daqui a pouco eu morro e você nem me aproveitou.

Anos depois, felicidades e infelicidades nasceram e morreram. Longe de ser rico, mas já com vida financeira e carreira estáveis, não deixo de pensar no quão dura e complexa a vida pode ser. Em como poder aquisitivo não tem nada a ver com felicidade e, ao mesmo tempo, infelizmente muito necessário pra que ela exista. Em como o mundo é perigoso demais e enquanto a gente tenta sobreviver a ele uma vida toda pode passar e você não dar a atenção no que realmente importa. Uma vida pode passar e você não aproveitar nem a si mesmo porque estava preocupado demais em guardar o dinheiro para algo que nem sabe se quer.

Em completa ausência, os versos de Chico Alvim me alcançam porque não sei se aproveito a vida quando vejo no espelho o cabelo branco aparecer, o sobrinho a começar a namorar, as costas começarem a doer. Na carência e solitude dos dias, amanheço só e durmo só, sou eu o único a cuidar de mim, como foram todos esses anos. Quem romantiza o self-made man não sabe o trauma que dá ter que dar um jeito de comer na semana sem pedir ou avisar os pais pra que não fiquem preocupados ou tristes em não conseguir ajudar com o dinheiro contado, não sabe o que é ficar doente em casa e ter que cuidar de si, da limpeza, do trabalho, da universidade. Talvez carência, talvez amor, talvez o misto dos dois, penso naquela com quem gostaria de dividir a minha vida, pedir abrigo e descanso, porque estou exausto.

Os versos de Alvim dizem o que queria dizer, olhando nos olhos, mas tenho medo ou, quem sabe, até entendo que não faria efeito algum. Penso então nos versos de Drummond:

Nesta cidade do Rio,

de dois milhões de habitantes,

estou sozinho no quarto,

estou sozinho na América.(…)

De dois milhões de habitantes!

E nem precisava tanto. . .

Precisava de um amigo,

desses calados, distantes,

que lêem verso de Horácio

mas secretamente influem

na vida, no amor, na carne.

Estou só, não tenho amigo,

e a essa hora tardia

como procurar amigo?E nem precisava tanto.

Precisava de mulher

que entrasse nesse minuto,

recebesse este carinho.

salvasse do aniquilamento

um minuto e um carinho loucos

que tenho para oferecer.Em hora dessas, tudo que quero é Chico Alvim esteja errado. Mas quem o saberá?

-

Papai Noel não existe

Eu cresci num bairro chamado Jardim Álamo, um bairro abandonado por Deus apesar do excessivo número de igrejas por metro quadrado. Vai entender, né? O Álamo fica na divisa de Guarulhos com Arujá. Como município algum queria assumir as responsabilidades da infraestrutura, cresci com ruas de terra vermelha que empoeiravam as roupas em dias de sol e se derretiam em lamas que derrubavam e sujavam os moradores em dias de chuva.

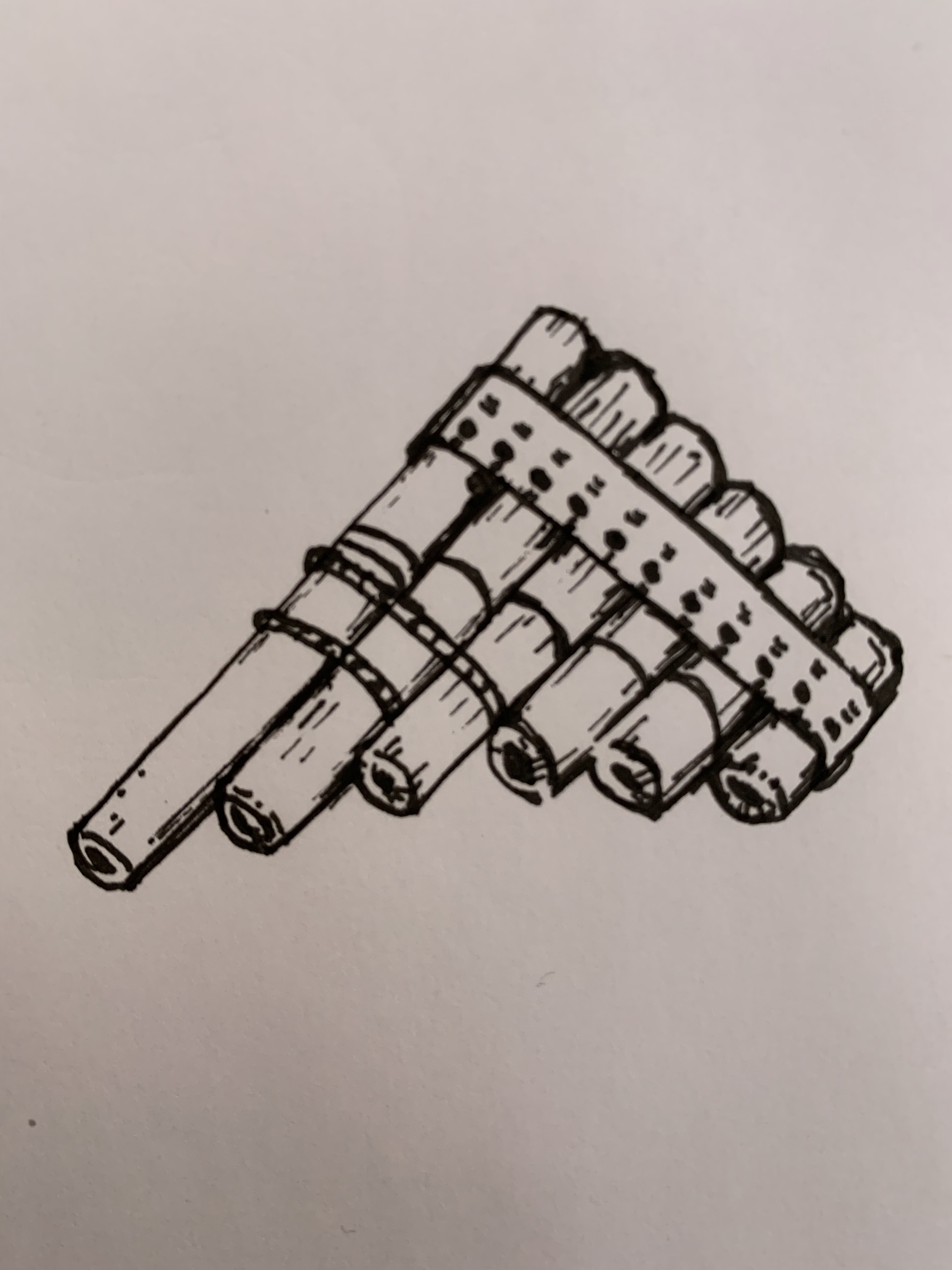

Como era um bairro afastado e sem nem ônibus direito, nada chegava ali. Um ambiente propício pra qualquer contador de história ou presidente cretino da república se dar bem com as suas mentiras. Até hoje eu não sei direito o que de fato aconteceu ou não ali pela mitologia do bairro, mas afirmo com tranquilidade que Seu Manuel construiu o próprio violino e o próprio carro. Agora, se eles eram bons, isso já é outra história e eu não tô aqui pra julgar ninguém.

Ainda na era sem internet, entre um jogo de taco ou esconde-esconde, meu entretenimento era basicamente desenhar, ler os livros com defeito que meus tios traziam da gráfica onde trabalhavam e ver muita TV. Quando eu digo muita TV, eu tô dizendo que eu era um expectador profissional: gastava um tempo vendo a programação da TV no jornais, marcava o que eu queria ver, na ordem que eu queria ver, e quando minha mãe não estava vendo novela e meu pai não estava vendo jogo, o controle era todo meu. Não tinha essa de ficar zapeando não: deu 15h, bota no Pequeno Urso.

Toda criança educada pela TV dos anos 90 passou pelo grande delírio coletivo que foram os animes da TV Manchete – inclusive sempre que ouvia “Versão brasileira: Álamo” eu acreditava que era feito em meu bairro. E no grande escapismo que foi crescer muito pobre em bairro tão distante e sem informação, em algum momento eu e amigos nos deparamos com o universo dos mangás. Como eram muito caros, a gente sempre fazia vaquinha pra comprar um número e todos lerem.

Foi mais ou menos assim que chegamos em 2005: adolescentes pobres educados pela TV que liam mangás e outras fantasias como escape de uma realidade sem muita graça ou posse. No Natal desse ano estreava nos cinemas o primeiro filme do Nárnia e eu e Anderson, um amigo antigo desde a infância, decidimos traçar um plano pra tentar ver o filme pela manhã e de noite passar a ceia com a família.

A primeira parte do plano era conseguir dinheiro. E antes dessa onda de empreendedorismo, nós fundamos nossa primeira startup: a Terras da Madrugada. Ela se chamava assim por conta do modelo de negócio avançadíssimo que basicamente se consistia em retirar da casa das pessoas o entulho de construções e reformas, jogando esse entulho perto da casa de outras pessoas, durante a madrugada, garantindo sempre novos clientes. Nosso slogan era “você dorme, o entulho está lá. você acorda e ele sumiu”. Acho que chamava a atenção porque, no fim, todo mundo queria que funcionasse assim com nossos problemas.

Até conseguimos alguns clientes, mas nossa startup faliu, por motivos óbvios, sob a ameaça de vizinhos descontentes com lixos que apareciam perto de suas portas. Eu me vi obrigado a me lançar no mercado freelance e depois de montar muitos bocais para a Sadokin, uma empresa de lâmpadas perto do bairro, consegui R$20 que, na época, deveriam bastar para:

- R$9: duas meia-entradas para o cinema

- R$5: mangá do Holy Avengers

- R$5: fichas para jogos na Neo Geo

- R$1: para eventuais emergências – que poupar nunca é demais

Na manhã do Natal, Anderson pagou nossas passagens do intermunicipal com o Vale-Transporte do padrasto e nosso plano estava indo bem. Quando chegamos ao Cinema do Shopping Internacional Guarulhos, os guichês ainda estavam fechados. Então fomos comprar o mangá e gastar algum tempo na Neo Geo, como milimetricamente planejado. O que a gente não contava é que, quando os guichês abriram, os atendentes não aceitaram a minha carteirinha de estudante porque faltava o carimbo e assinatura da diretora da escola no verso, esquecidos porque o sistema de educação no Brasil tem esse nível de cuidado.

Até pensei em falsificar ali a assinatura, mas não tinha muito como simular o carimbo. Com arrependimento de ter gastado o dinheiro antes de garantir as entradas, já tinha me resignado a voltar pra casa, mas foi aí que Anderson me olhou no olhos com determinação e falou: a gente vai ver esse filme hoje! vamo dar um jeito agora! – e eu acho que foi essa a frase que inaugurou os coachs no Brasil.

O plano agora era outro, mais simples, porém objetivo: pedir dinheiro no shopping. Por medo da reação das pessoas, decidimos revezar os turnos, delimitar o pedido para R$1 por pessoa e nosso público-alvo seria a terceira idade – não sabemos se por acreditar na figura de idosos bondosos ou por mero desespero e instinto de saber que, se desse alguma merda, dava pra sair correndo com a garantia de não ser alcançado ou estrupiado na porrada. Afinal, a gente nunca tinha visto uma manchete do tipo “Super idoso dá uma coça em dois adolescentes que são internados em estado grave”.

Começamos tímidos, fomos bastante rejeitados, mas depois do primeiro real veio a confiança. O time foi se acertando e o professor foi fazendo um excelente trabalho pra ganhar todos os jogos em casa. Quando estávamos angariando o terceiro real que aconteceu algo que é responsável por pelo menos 30% da minha terapia ainda hoje.

Era minha vez. A gente tava perto da praça de alimentação e avistou um senhor parado olhando pra os lados. Até comentei que ele parecia ser gente boa e fui na confiança – nessa altura do campeonato eu já estava me sentindo o Lobo de Wall Street e quase abordava a pessoa falando “senhoras e senhores, tenho aqui uma oportunidade de investir na cultura de futuros profissionais desse país“. Depois de perguntar se ele poderia nos ajudar com R$1 o senhor franziu a testa, incrédulo, e repetiu como quem quisesse confirmar o que tinha ouvido: R$1? R$1? – e acho que isso serviu de premissa pra aquele vídeo do “TRÊS REAIS?!?!””

Ele me olhou nos olhos e falou “R$1, né? Vamo ali que eu vou buscar o seu R$1” e começou a andar me olhando, esperando ser seguido, o que fiz. Depois de uns 10 passos em silêncio, ele vira pra trás, ainda andando, e fala:

“Eu vou buscar o seu dinheiro ali na delegacia pra menor. Vamo lá?”.

Nessa hora eu só consegui pensar que eu não estava fazendo nada que pudesse me prender e decidi peitar o sujeito dizendo que eu o acompanharia até a delegacia. Foi aí que ele parou no meio da praça de alimentação e começou a gritar comigo. Dentre as coisas que falou teve:

- Você é desprezível, você não é homem. Esse é o jeito mais baixo de abordar uma pessoa.

- Se você não tem dinheiro pra vir ao Shopping, o que está fazendo aqui? Deveria ter ficado em casa

- Você é uma vergonha para o seu pai

- Por que não usa o dinheiro que tem aí e pega um táxi pra voltar pra casa?

No meio da Praça de Alimentação, todos olhavam a cena com os olhos arregalados, o senhor berrando na minha cara e eu fiquei quieto, sem muita reação, me sentindo extremamente exposto e humilhado. Veio a vontade de chorar e eu só saí dali com muita raiva, deixando ele esbravejar pros ventos.

De tudo que reverberou na minha cabeça naquela hora, a frase que ao mesmo tempo me trazia muita raiva, também me trazia certo conforto: pega um táxi e volta pra casa. Eu, morando no Álamo, onde nem asfalto chegava. Aquele senhor jamais entenderia nossa realidade de rachar dinheiro pra comprar mangá, de ver geleia nos desenhos, mas não fazer ideia do gosto por não ter dinheiro pra comprar, de não ter poder de decisão em seu estilo, já que as roupas que usava eram as que herdava dos meus 4 irmãos que vieram antes de mim – quando chegava a minha vez de usar já se podia dizer uma roupa retrô, o que talvez tenha influenciado em meu estilo atual.

Depois desse trauma, hesitamos bastante em voltar a pedir dinheiro. Mas como o horário do filme foi batendo a gente decidiu falar com um moço, pedindo a licença de contar a história desde o começo. Ele se compadeceu e tirou do bolso da camisa um bolo de notas que fez tudo acontecer em câmera lenta. Enquanto ele ia passando os dedos pelas notas a gente ia pensando: vai dar uma nota de R$10? Uma de R$50? Mais de uma nota? Foi aí que ele achou uma nota de R$5 e deu pra gente que, eternamente agradecidos, quase abraçamos o sujeito.

Entramos em cima da hora na sessão e, na época, adoramos o filme. Estávamos com o coração aquecido e quase voltando a acreditar na humanidade. Mas aí na hora da volta tomamos uma chuva violenta e pegamos o ônibus lotado e abafado pra lembrar de onde viemos e a humilhação do sujeito vir à tona: como seria poder voltar pra casa de táxi? Eu só fui saber a resposta dessa pergunta anos mais tarde e durante todo esse tempo eu jamais contei essa história a nossos pais, porque desde pequeno eu soube que eles também se sentiriam humilhados e impotentes e que o pobre, muitas das vezes, engole o orgulho e os sentimentos em prol de quem a gente ama e que a nossa vida só acontece assim: um apoiando o outro, revezando a passagem, rachando o mangá, escondendo coisas que podem machucar. A vida é meio isso.

-

Paulinho Perna Torta

De vez em quando me vem umas expressões na cabeça e eu fico pensando se elas são expressões populares que realmente existem ou se são só coisa da minha cabeça. Mas aí vem o alívio imediato porque, de toda forma, ninguém liga, né?

Primeiro que eu acho difícil que uma expressão que ninguém conhece vai gerar um tipo de revolta, uma revolução, as pessoas não vão pra rua nem vão gerar grandes debates. Segundo que eu não acho que tenha um órgão regulador de expressões populares – e se tiver é um órgão bem impopular e impopular você sabe, né? a gente esquece.

É como aquele amigo extremamente impopular que você conheceu na época de escola. Ele provavelmente tinha um apelido pejorativo, algo como Zé Ranhento ou Chico Vareta – é também estatisticamente comprovado que todo temos ou teremos um Bola ou Batata em nosso círculo de amigos, ambos atos de gordofobia, mas por alguma razão o primeiro apelido é facilmente condenável, enquanto o segundo passa ileso por entre as lacunas das leis brasileiras.

No meu caso, conheci Paulinho Perna Torta, que mudava de apelido a cada ano que passava porque as pessoas simplesmente nem se esforçavam pra fingir que se importavam e chamavam ele de qualquer coisa sem saber muito quem ele era. Lembro que lá pela 7a série a gente lembrou: “Não tinha aquele cara lá?” Aquele cara lá já tinha saído da escola fazia 3 anos e a gente nem tinha se tocado.

Esses dias me veio essa expressão: “A cada dia vivido, uma nova lição aprendida. A cada nova lição aprendida você fica menos burro”. O que particularmente eu acho errado. A cada dia a gente deixa escapar a chance de ser feliz sendo burro.É por isso que a gente lembra do passado com alegria, porque a gente era burro, aí analisava a coisa na simplicidade da alegria que ela era. E era justamente por conta dessa simplicidade que só a ignorância traz que no passado tivemos sorte de ter Ary Toledo como um dos grandes expoentes do humor brasileiro, afinal ninguém mais tinha aí 50 variações daquela piada “um padre, um rabino e um ateu estão em um avião caindo e…”, e muita, mas muita piada que envolvia basicamente bunda ou peido.

Nessa época o peido por si só era uma coisa engraçada, um humor fácil e certeiro: sem piada? era peidar e as pessoas todas riam. Por alguma razão , nos anos 90 a gente ainda não tinha superado o peido – acho que tem a ver com a fase anal freudiana.E ao mesmo tempo que a gente sabia das possibilidades de humor instantâneo, tínhamos muito medo de sermos humilhados ao ser o alvo da risada das pessoas. Porque se o peido é uma obra de arte é uma obra de arte sem assinatura, já que ninguém quer ser seu autor. Todo mundo deixa a coisa existir sem saber direito quem é o dono, mais ou menos o que acontece com o NFT.

Quando ele acontece todo mundo sente, todo mundo se olha, mas poucos tem coragem de manifestar e falar sobre, dirá assumir a completa responsabilidade sobre o que ainda é o grande tabu de todas as sociedades. A cada novo peido em uma mesa de jantar, um novo jogo de detetive se instalava: as pessoas se olham desconfiadas umas pras outras e geram teorias de quem pode ser o incômodo culpado.

Porém nem sempre esse anonimato acontece e às vezes você se vê ali, pego em flagrante, caindo em desgraça pra seus colegas do trabalho ou familiares, sempre com o receio de se tornar aquela pessoa extremamente impopular, companheiro de Paulinho Perna Torta, o Chico Peidorreiro, o Zé Prega Frouxa. E infelizmente, ainda na infância, me vi diante dessa situação que fez daquele garoto um homem quase amadurecido.

Minha família sempre teve uma dificuldadezinha em ter refeições equilibradas e era comum ter frituras e coisas pesadas já no café-da-manhã. E foi justamente aquela linguicinha na chapa num pão francês com maionese que bateu naquela manhã de prova da 2a série em uma sala completamente silenciada. O plano parecia perfeito: terminaria a prova rapidamente, entregaria ao professor e pediria pra ir ao banheiro. Se tudo desse certo, ainda ficaria com o prestígio de ser o intelectual da sala que terminou antes de todo mundo. O problema é que a gente não tem controle sobre todas as coisas, como eu descobriria só anos mais tarde em terapia – que, diga-se de passagem, fui fazer em partes por causa de eventos como esse em minha vida.

Naquele misto de ansiedade em terminar a prova e perfeccionismo virginiano que me fazia trocar canetas, marcadores, pegar régua pra fazer gráficos perfeitos, acabei me descuidando e derrubando a caneta azul, principal artefato pra o sucesso daquela prova. Por alguns segundos fiquei olhando pra caneta na esperança de descobrir poderes telecinéticos que me ajudariam a não ter que agachar e aumentar a pressão em meu abdômen. Mas infelizmente a vida real não realiza sonhos, ela ensina duras lições pra você deixar de sonhar.

Depois de falhar em adquirir poderes inumanos, tentei buscar um olhar solidário de algum amigo ao meu redor, mas todos estavam compenetrados demais naquela prova que exigia muito da gente que ainda não tinha vivido o suficiente pra aprender lições. Então comecei a puxar calmamente a caneta com o pé, cuidando pra não esticar ou forçar demais a minha perna. Eu só esqueci que eu não tinha elasticidade o suficiente pra erguer a caneta com a perna e eu precisaria de qualquer forma me agachar.

Olhei os olhos de meu professor e vi certa cumplicidade, como alguém me encorajando a sobrepujar meus medos. Foi aí que respirei fundo, acenei a cabeça em consenso pra meu professor, e mergulhei naquele mar de incertezas. E foi aí, no ápice de minha coragem e segurança que me veio em mente outra expressão popular: “Não sabendo que era impossível ele foi lá e descobriu que era impossível”. Apesar de meus esforços, ele surgiu, num estampido oco, seco, certeiro, como uma garrafa de champagne sendo destampada, ironicamente em momento em que não havia nada para comemorar.

Fechei os olhos e me reergui torcendo pra ninguém tivesse percebido. Foi aí que eu a vi, a musa da sala, a quem todos cobiçavam – e que para manter o anonimato chamaremos apenas de Shoshana Maria – a me olhar fixamente, sem reação. Tentei pedir clemência com um olhar arregalado, Shoshana Maria deixou soltar um “Eita!” e prontamente foi cochichar no ouvido da amiga que sentava em frente, que repetiu o movimento que se perpetuou num eterno telefone sem fio que, eu sabia, minava pouco a pouco o pouco de reputação que eu tinha. Naquele momento me senti mais próximo de Paulinho Perna Torta, em como negligenciamos seus sentimentos e em quão incrível ele poderia ser, mas nunca demos a oportunidade de mostrar isso.

Eu deveria ter aprendido uma valiosa lição naquele dia, mas o que restou foi mágoa e rancor. E anos mais tarde quando Gabriel repetia o mesmo feito, eu fiz questão de ser sua Shoshana Maria, apontar o dedo em sua cara e gritar pra toda a sala: O Gabriel peidou! O Gabriel peidou! E eu nunca me senti tão bem em minha vida em escolher ser burro e deixar de aprender lições pra ser feliz.

-

Flautista de Hamelin

Ia começar dizendo que já faz 6 anos que moro na mesma zona, mas aí como não dá pra entender se eu tô falando da localização ou do estado da minha vida, eu vou começar dizendo que já faz 6 anos que moro na mesma região, sendo 4 no mesmo bairro. Sempre fui fã da vida em bairro: sentar na frente do portão, deixar o fiado no boteco da esquina, cumprimentar qualquer pessoa na rua e perguntar como tá o tio depois de operar a hemorroida e coisas do tipo. Mas como eu trabalhava fora o dia inteiro, eu demorei pra descobrir os costumes do bairro durante o dia.

Eu lembro que foi só no começo da pandemia que eu descobri que meus vizinhos da esquerda – ironicamente de direita – tinham um filho adolescente, o Luis Henrique. E eu lembro o nome dele porque a mãe ficava o dia inteiro gritando “Luis Henriquê!”, assim mesmo, com ênfase no E final. Ele sempre respondia muito irritado e com muito delay “que é, mãe?”, num tom meio mimadão, o que inclusive me fez contrair um ódio generalizado desse rapaz que, imagino, vivia trancado em seu quarto jogando com fone de ouvido.

No lado direito – também de direita porque, aparentemente, contrariando definições geográficas esse bairro é uma zona – eu já sabia que tinha o Márcio, cuja esposa e filha jamais me foram apresentadas porque Márcio era homem de poucas palavras e só ria e acenava. O segredo da felicidade do casal era o mesmo de muitos casais por aí: desde que Márcio ficasse fora o dia todo e ficasse quietinho quando chegasse ficava tudo bem. Com a quarentena eu descobri – pelas longas brigas com a esposa que ouvia de casa – que, além de ter uma voz meio infantil prum adulto, Márcio era meio burro – era o que ela sempre gritava enquanto corrigia o que ele tinha feito de errado. Depois disso, nunca mais consegui olhar em seus olhos de novo.

Nessa época, às 15h:

a) sua filha treinava a mesma música no teclado, todos os dias, repetidas vezes. E obviamente que depois de tanto tempo e tanto empenho, todo esse esforço não valeu de nada e a música era pessimamente executada;

b) as crianças saíam da escola e além da barulheira da efervescência juvenil daqueles hormônios todos pulsando pensando em caos e cartinhas de yu-gi-oh!, é claro que elas faziam questão de irritar todos cachorros das garagens pelo caminho, que latiam e babavam vorazmente, mais ou menos faz nosso presidente.

Um pensamento que me emocionava é que eu via muito da filha do Márcio nesses cachorros, afinal eles também insistiam diariamente em algo que eles jamais teriam sucesso. Dava pra sentir a conexão do bairro, com todo mundo muito empenhado em não ter sucesso no que se faz. Ainda bem que a democracia e a liberdade vêm justamente para garantir o direito de quebrar a cara todos os dias e eu mesmo pratico isso todos os dias;

c) Um senhor que coletava recicláveis passava balançando cacarecos com seu carinho de supermercado que balançava muito, sempre com um cachorro em cima. Eu tenho pra mim que os cachorros ficavam possessos em ver ali uma espécie de traidor e se procurasse bem talvez fosse capaz de achar ali um cachorro quieto no seu canto, sem latir, apenas julgando com o olhar esse X-9 – ou K-9, usando aí a gíria de uma grande clássico do cinema de cachorro.

A gente se mudou pruma outra casa no mesmo bairro e por um tempo bateu uma certa tristeza em deixar de acompanhar as brigas de Márcio ou os recados pra Luis Henrique. É como acompanhar uma série ruim cancelada por falta de audiência e de repente você se vê sem um desfecho e é obrigado a ler fics ruins de um fandom que sempre acaba por colocar dois personagens dando um beijo desajeitado e uma transa despropositada pra descontar seus desejos mais recalcados.

Mas como a vida é esse meio copo cheio que você até pode beber, mas depois se depara com um copo inteiramente vazio, surgiu, também às 15h – horário do qual começo a desconfiar se não é apenas uma grande alucinação minha – um sorveteiro que, assim como Márcio, vaga sem soltar uma palavra, nem mesmo a palavra Sorvete, que ao meu ver poderia aí ajudar a impulsionar as vendas; ao invés disso, ele usa uma flauta que atinge oitavas ainda não estudadas pela Academia de Viena e deixam os cães num estado irreconhecível: é cachorro fazendo barra no portão, é cachorro cavando túneis pra arrastar o focinho pra fora em tom de ameaça, tem até cachorro que tenta ficar numa altura boa pra poder mijar e lá de cima acertar a boca do sorveteiro no exato momento em que ele vai soprar a flauta. Eu acabo me preocupando porque de repente ele nem vende sorvete, vai que é tudo um plano pra hipnotizar cães pra iniciar a revolução por dentro? Imagina como seria a ditadura canina: é você ter aí um cachorro preso na tua perna o dia inteiro e você não poder fazer nada além de jogar uma bolinha pra longe, afastado de sua família, mantida em cárcere pra garantir que a brincadeira jamais acabe.

Lembro que no bairro onde cresci passava todas as tardes o carrinho da pamonha que, não sei se por uma má qualidade da caixinha de som ou se por uma provocaçãozinha de um possível ativista vivendo ali no limiar do anonimato e do pioneirismo da militância, mas podia facilmente se confundir com o carrinho da maconha, o que às vezes gerava muitas filas e constrangimentos desnecessários: a garotada saía correndo em direção ao moço da mesma forma que os cachorros correriam não fossem metros e metros de portões. Alguns mais desavisados e curiosos até compravam e saíam correndo animados pra comer escondidos em seus quartos e depois reclamavam que não estavam nada relaxados e ainda sem poder rir das desgraças da vida.

A conclusão em que cheguei é que bairro saudável é bairro com cachorro irritado e vizinho infeliz. Do contrário não é bairro, é condomínio – e isso encarece muito o processo das coisas mesmo que não tenha portaria 24 horas. Mais vale investir em um fonezinho com isolamento acústico e deixar o mundo lá fora ruir, enquanto a gente ouve um sonzinho de chuva pra fingir que é feliz e tentar dormir por 8 horas – coisa que até consigo, menos, aparentemente, sem entender porque, às 15h. -

Banheiro público

Em 2013, eu conhecia pouquíssimas cidades além de Guarulhos, onde cresci, e São Paulo, onde venho me fodendo desde então. Conhecia ali umas 3 cidadezinhas perto do bairro da infância, Ouro Preto e Rio de Janeiro. E só.

Aí me vi indo prum intercâmbio de dois anos na França, graças ao governo Dilmãe, na época em que esse país já fazia meme com presidente, mas pelo menos via algum resultado na coisa.

E eu certamente não tava preparado pra ver tanta coisa diferente sem que isso não me causasse um certo choque. Mas nem a Torre Eiffel nem a Notre-Dame – que, na moral, é tipo o Bruno Mars: lindo, mas poderia ser maior – me surpreenderam tanto quanto o banheiro público francês.

A gente tá acostumado a se humilhar em banheiro químico torcendo pra ninguém balançar a cabine e de repente dar uma espichada de água suja na gente, a ter que comprar um salgado qualquer em um boteco, mesmo sem fome, só pra ganhar a condição de cliente premium que tem acesso a chave do banheiro, geralmente presa num toco de madeira, não sei porque, e o banheiro geralmente não tem papel e a higiene é como revisitar uma rodoviária, passar os perrengues na hora do aperto sem ter a dádiva de poder viajar, mesmo que ao lado de alguém barulhento com muito suor, em um ônibus ilegal da Buser já sem ar condicionado e que pode ser parado a qualquer momento pela polícia rodoviária.

Foi pelo banheiro público da França que eu finalmente entendi o que era Primeiro Mundo, conceito que Henrique, meu professor de História, tentou e tentou me ensinar, mas eu só só sorria e acenava, fingindo costume. Na hora até lembrei daquele 6 na prova de História e tudo fez sentido, eu tinha errado mesmo e ali compreendia meu erro. Se tivesse visto esse banheiro antes talvez tivesse gabaritado a prova, talvez minha vida teria sido muito diferente e eu poderia ir pro Aluno Nota 10 do SBT e teria hoje na minha sala uma altarzinho com fotinha aí com Silvio Santos e uma medalhinha escrita: “parabéns por participar, você perdeu, mas aprendeu uma valiosa lição: sempre tem alguém melhor que você. Acostume-se.”

Pra começar que o banheiro da França era rígido, sólido e mais espaçoso que muito apartamento da Santa Cecília. Já não se corria aí o risco de alguém chacoalhar a cabine pra te sujar ou um vento forte bater derrubando a cabine e deixando você ali caído na poça de suas próprias sujeiras. Era como nos 3 porquinhos e a gente tava na casa do porquinho certo. O banheiro se auto lavava entre uma pessoa e outra e, sim, residia aí o pânico do ansioso de não terminar a tempo e ser lavado como naqueles filmes em que o personagem entra no lava-rápido e passa naqueles esfregões e tudo o mais e sai ensaboado e com o cabelo bem escovado. Mas obviamente que um banheiro de primeiro mundo também era à prova de idiotas e tinha ali um sensor e um botão pra sinalizar que precisava de mais um tempinho pra terminar de ler a coluna do Parisien enquanto finalizava ali o que o ser humano precisa se submeter às vezes.

O banheiro era de graça, sem precisar da humilhação de gastar dinheiro pra ser cliente com direito ao saneamento básico, mas a humilhação de ter gente na fila sabendo o tempo que você demorou no banheiro persistia. Era sair da cabine e tentar desviar o olhar cheio de julgamentos das pessoas que guilhotinavam umas às outras até a década de 60. Tudo bem também, né? Desviar o olhar a gente aprende desde cedo no chão de fábrica ou na vida em bairro quando você já viu a pessoa antes e nem tem mais o que falar, você não quer ter que passar pelo constrangimento de cumprimentar a pessoa de novo e só ignora. Tinha um site que dava pra consultar onde tinha o banheiro público e se ele estava funcionando ou não: era se apertar no Largo Treze e planejar se a cagada seria em Santo Amaro ou no Brooklin.

Aí me veio o pensamento: 2013 e o Brasil não está preparado pra barrigada inesperada. E olha que já faz um tempo que as pessoas já tem as mesmas necessidades e passam pelas mesmas humilhações. No Brasil esquecemos em quem votamos e não discutimos necessidades fisiológicas. Ou no fim é tudo uma grande armação pra que os botecos vendam cada vez mais coxinhas – coxinhas essas que podem desencadear uma reação metros ou horas adiante e nos levar a comprar outra coxinha pra usar outro banheiro de outro boteco. É um círculo infernal.

Lembro que eu era office boy e tava ali na Barra Funda com hora marcada pra protocolar um documento e me veio aquele frio na espinha que, adolescente, não reconheci de cara se era uma barrigada ou se era uma paixão. Acabei descobrindo no segundo seguinte que era barrigada e precisei apertar o passo. Cheguei num restaurante onde eu sempre almoçava quando ia pra ali, cumprimentei o garçom e já pedi o PF ali da porta mesmo, apanhei a chave do banheiro sem jamais parar de caminhar e me sentei no momento exato, como uma cesta de 3 pontos no último segundo. Dava pra imaginar o restaurante inteiro se abraçando e gritando em comoção. Mas depois da rápida alegria vem o choro, né, como tudo na vida. E aí que eu olhei pro lado e não vi papel. Naquela hora tudo que eu pensei foi: eu tenho hora marcada e preciso tomar uma decisão rápida. Esse é mais um daqueles momentos decisivos que você sabe que no fundo vai te amadurecer, e eu tava preparado pra ser adulto. O único papel que tinha na mochila era o documento pra protocolar e num momento de desespero até pensei em apelar pra ele, mas ia ser obrigado a abandonar o emprego, mudar de bairro e tudo o mais, porque eu jamais seria capaz de explicar a situação no trabalho. Nesse momento eu olhei diferente pra minha meia, parecia ter um plano ali. Só que aí tinha toda aquela questão: duas meias, sem usar frente e verso por motivos óbvios, acaba sendo uma meia só ou até meia meia. Será que dá conta? Aí eu lembrei que tinha acabado de comprar um lenço árabe grande, que tava na moda na época, e me parecia ter uma solução mais palpável, embora muito dolorosa. Comecei ali a me despedir rapidamente de meu novo companheiro que tão pouco tinha me servido e me vi como um adulto cheio de cicatrizes da vida contando essa história pros meus netos. Nessa hora rolou tipo uma intervenção divina e o sol começou a cutucar meu olho. Dei uma desviada e vi, ali no outro canto, meio que se escondendo, talvez muito tímido por eu estar ali, um lenço de papel travado naqueles cassetes lá do lado da pia. Me levantei esperançoso como quem se levanta milagrosamente de um quase nocaute no último segundo e comecei a fuçar ali um jeito de tirar o papel sem rasgar a minha última chance de dignidade. Depois de o que eu considero uma microcirurgia – por que não uma mini cesárea – consegui retirar não um, mas três papéis, que foram devidamente repartidos e dobrados de maneira que se multiplicasse o milagre, como os pães e peixes de Jesus Cristo. Consegui e ainda sobrou 3 quadradinhos que deixei ali ao lado, caso um novo desesperado precisasse usar. Eu senti que esse episódio aguçou muito mais minha empatia e união da categoria.

Esse aperto não era possível na França, com um banheiro do futuro quase a cada esquina. Imagino o quanto esse povo deixou de aprender, quantas lições não foram ensinadas por essa mamata que é poder ter a tranquilidade de usar um banheiro sem perder a sua dignidade. Talvez por isso eles tenham guilhotinado tanta gente até pouco tempo. Mas a lição que eu levo dessa história é: aprender uma lição é superestimado e em geral conhecimento deixa a gente triste. Mais vale poder cagar à vontade, se manter burro, feliz e ainda poder guilhotinar na moral quem tá te azucrinando.

COISA MINHA

só transcrevo o que as vozes na cabeça me falam

Deixe um comentário